Mitochondrie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les mitochondries (du grec mitos, fil et chondros, grain) sont des organites (ou organelles) intra-cellulaires d'une taille de l'ordre du micromètre (µm). Leur rôle physiologique est primordial, puisque c'est dans les mitochondries que l'énergie fournie par les molécules organiques est récupérée puis stockée sous forme d'ATP, la source principale d'énergie pour la cellule, par le processus de phosphorylation oxydative.

Sommaire[masquer] |

Historique [modifier]

Les recherches scientifiques ont débuté il y a 150 ans. En 1857, Kölliker décrit les aspects de la mitochondrie dans le muscle. En 1890, Altmaan décrit une technique de coloration des mitochondries et postule leur autonomie métabolique et génétique. En 1937, un scientifique allemand, Hans Adolf Krebs, construit un modèle qu’il appela « citric acid cycle ». Ce cycle a lieu dans la mitochondrie chez les eucaryotes. En 1940-43, Claude isole les mitochondries dans des cellules du foie. En 1948-50, Kennedy et Lehninger montrent que le cycle de Krebs, la Bêta-oxydation et la phosphorylation oxydative ont lieu tous dans la mitochondrie. En 1978, Peter Mitchell obtient le Prix Nobel pour sa théorie chimiosmotique. En 1981, Anderson et son équipe découvrent la structure génétique de l’ADN mitochondrial humain. Finalement, Boyer et Walker, eux aussi, obtiennent le Prix Nobel pour leurs études sur la structure et le fonctionnement de l'ATP synthétase.

Structure [modifier]

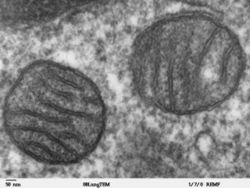

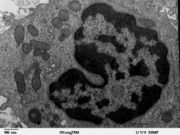

Les mitochondries ont une dimension de 1 à 2 μm de long et de 0,5 à 1 μm de large. Elles se composent d'une bi-couche phospholipidique, une externe et une interne, qui délimitent trois milieux : le milieu extra-mitochondrial (cytoplasme de la cellule), l'espace intermembranaire et la matrice.

- La membrane externe est formée de 50 % de protéines et de 50 % de lipides polaires. Elle contient de nombreuses protéines appelées porines (VDAC) qui forment des canaux aqueux au travers de la membrane. La porine laisse passer toutes les molécules hydrophiles d'une masse moléculaire inférieure à 10 000 daltons (anions, cations, les acides gras, le pyruvate, les nucléotides le traversent).

- La membrane interne est beaucoup moins perméable que la membrane externe. Elle est composée de 80 % de protéines et de 20 % de lipides. Elle contient en quantité un phospholipide double, la cardiolipine, renfermant 4 acides gras rendant cette membrane imperméable aux ions. Les autres molécules doivent passer par un transporteur pour traverser la membrane interne.

Cette membrane forme des invaginations qui apparaissent sous forme de crêtes ou replis au microscope électronique. Ces crêtes augmentent la surface de la membrane et donc de capacité de phosphorylation oxydative. Grâce à cette caractéristique on peut déduire que si une mitochondrie possède beaucoup de crêtes c'est que la cellule a besoin d'une grande quantité d'énergie et donc elle pourra produire plus d'ATP (cellule en activité). On retrouve également à son niveau des protéines de transport spécifiques pour les petites molécules utilisées par la matrice, les enzymes de la chaîne respiratoire, l'ATP synthase ou complexe F0-F1 visible au microscope électronique sous forme de protubérance interne.

Origine [modifier]

Une mitochondrie ne peut provenir que de la croissance et de la division d'une autre mitochondrie déjà existante. Normalement, avant la division cellulaire, la mitochondrie double sa masse puis se scinde en deux. Elles sont aussi capables de fusionner entre elles. Cette division débute par l'apparition d'un sillon de division sur la membrane interne. Elle a lieu pendant toute l'interphase et nécessite l'intervention de la protéine DRP1 (voisine de la dynamine). La réplication de l'ADN mitochondrial n'est pas limité à la phase S du cycle cellulaire. Le nombre de mitochondries par cellule est régulé par l'activité cellulaire. Par exemple, une cellule musculaire au repos contient 5 à 10 fois moins de mitochondries qu'une cellule musculaire activée en permanence.

Le fait que la mitochondrie possède son ADN propre, comme les chloroplastes, fait pencher pour une origine exogène : la mitochondrie serait la lointaine descendante d'une bactérie qui aurait été "adoptée" par les premiers eucaryotes. Cette hypothèse, l'endosymbiose, a été développée et argumentée par Lynn Margulis dès 1966, puis a été appuyée par la découverte de l'ADN spécifique des mitochondries en 1980. Le rôle de cette bactérie lointaine est inconnu. Il semble qu'au cours de l'évolution l'ADN de la « bactérie mitochondrie » ait subi diverses évolutions, perdu certains gènes, parfois au profit de l'ADN de la cellule hôte. Parallèlement à ce report de la synthèse de certaines protéines vers l'hôte, ce dernier a développé un arsenal de translocases, enzymes permettant le transfert de ces protéines vers la matrice mitochondriale.

Le génome mitochondrial [modifier]

Le matériel génétique (ADN mitochondrial) de la mitochondrie (qui est la seule partie des cellules animales à posséder son propre ADN, en plus du noyau) sert souvent dans les recherches phylogénétiques.

Le génome mitochondrial est circulaire, chez l'homme, il est composé de 16 569 paires de bases et est associé à des protéines. L'organisation est comparable au nucléoïde (ou chromosome) bactérien. Sa composition en bases est différente de celle de l'ADN contenu dans le noyau de la cellule (les deux molécules ne peuvent pas s'hybrider).

Environ 990 protéines mitochondriales sont codées par le génome nucléaire. Ces protéines sont importées à l'intérieur de la matrice mitochondriale grâce à des complexes d'importation (3 sur la membrane interne, 2 sur la membrane externe), des signaux d'adressage (présents sur les protéines à importer) et grâce à un apport énergétique. Néanmoins, une part d'environ 10% est directement synthétisée dans la matrice par les mitoribosomes, à partir de l'ADN mitochondrial. La plupart des complexes enzymatiques (ex : ATP-synthase) sont formés par la juxtaposition de polypeptides synthétisés à partir de l'ADN mitochondrial et de l'ADN du noyau. Pour les protéines provenant du cytosol (le fluide interne de la cellule), elles possèdent une séquence supplémentaire (séquence d'adressage d'environ 15 à 30 acides aminés situés à l'extrémité N-terminale).

Les ribosomes mitochondriaux ou mitoribosomes sont différents des ribosomes de la cellule : ils sont plus petits (70S au lieu de 80S). Cet ADN est très réduit par rapport à n'importe quel génome procaryote si bien qu'il ne contient qu'une dizaine de gènes.

Le code génétique employé pour la synthèse est différent de celui utilisé dans les synthèses cytosoliques ; 4 codons sur 64 ont une signification différente, exemple le codon UGA est transcrit dans le cytosol en codon stop mais dans la matrice UGA est transcrit en tryptophane. L'ADN mitochondrial peut aussi se répliquer.

Chez les animaux, lors de la reproduction sexuée, les mitochondries du spermatozoïde ne passent pas, en général, dans l'ovocyte. Autrement dit, la totalité des mitochondries de la cellule-œuf provient du gamète femelle, et toutes les mitochondries d'un individu lui sont transmises par sa mère. L'étude de l'ADN mitochondrial humain permet donc de retracer les relations généalogiques entre les individus seulement selon la voie maternelle. Certaines études récentes ont ainsi pu décrire un génome mitochondrial ancestral duquel descendraient tous les génomes mitochondriaux de l'humanité. L'individu femelle supposé qui portait ce génome a été dénommé Ève mitochondriale. Ce terme très marquant reste toutefois trompeur, puisque si tous les humains descendent de l'Ève par leur génome mitochondrial, ils descendent certainement de plusieurs milliers de contemporains de cette Ève pour le reste de leurs gènes.

Fonctionnement [modifier]

Elle est considérée comme le « poumon » de la cellule, car c'est là que se déroulent les dernières étapes du cycle respiratoire (en présence d'oxygène, aérobie) qui convertit l'énergie des molécules organiques issues de la digestion (glucose) en énergie directement utilisable par la cellule (ATP). En cas d'absence d'oxygène la cellule utilise la fermentation dans le cytoplasme pour produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement, mais c'est un système beaucoup moins efficace, qui dégrade de façon incomplète le substrat (production d'acide lactique donnant lieu, par exemple, à des phénomènes de crampes).

C'est dans la mitochondrie que se déroulent les 2 dernières phases de la respiration cellulaire : le cycle de Krebs (dans la matrice) et la chaîne de transport d'électrons (au niveau de la membrane interne). La première étape, la glycolyse, se déroule dans le cytoplasme cellulaire. Via le cycle de Krebs (donc en condition d'aérobiose), la mitochondrie permet, à partir d'une molécule de glucose, la production de 38 molécules d'ATP.

On note que les mitochondries participent à l'apoptose (mort cellulaire) avec le cytochrome C. De plus, elles ont aussi une fonction de concentration et de stockage des ions calcium, sodium et potassium où ils sont stockés sous forme de granules opaques. On trouve également de l'or, du fer et de l'osmium.

Les poisons mitochondriaux [modifier]

| Complexe | Poisons |

|---|---|

| I | Roténone; Barbituriques; Dérivés mercuriels |

| III | Antimycine |

| IV | Monoxyde d'azote; Cyanure; Oxyde de carbone |

| F0 | Dinitrophénol; Valinomycine |

| F1 | Atractyloside; Oligomycine |

Les maladies mitochondriales [modifier]

- Myopathies

- Maladies neurodégénératives

Ataxie de Friedreich : Maladie touchant la frataxine (Protéine mitochondriale impliquée dans l'imperméabilité des membranes au fer).

Liens externes [modifier]

- [vidéo] (27 minutes) : La génétique de la mitochondrie chez les paramécies

| Organites d'une cellule |

|---|

| Plaste | Cytosquelette | Centriole | Appareil de Golgi | Lysosome | Mitochondrie | Noyau | Paroi | Peroxysome | Réticulum endoplasmique | Vacuole | Vésicule |